No sé quién es el autor de la siguiente cita, pero debemos agradecerle la lección de humildad:

«Antes de juzgar a otros o de pretender ser el dueño de la verdad, considera lo siguiente: puedes ver menos del 1% del espectro electromagnético y oír menos del 1% del espectro acústico, Mientras lees esto, estas viajando a 220 kilómetros por segundo a través de la galaxia. El 90% de las células de tu cuerpo poseen su propio ADN microbiano; por lo tanto no son «tú». Los átomos en tu cuerpo son 99.9999999999999999% espacio vacío y ninguno de ellos es el mismo que con los que naciste, pero todos ellos se formaron dentro de la misma estrella. Como ser humano, tienes 46 cromosomas, dos menos que un orangután o un gorila y apenas dos más que un antílope. La existencia del arcoíris depende de fotorreceptores cónicos en tus ojos, para los animales sin conos, el arcoíris no existe; por lo tanto, cuando ves un arcoíris, en realidad lo estás creando. Esto es bastante sorprendente, especialmente si consideramos que toda la belleza de los colores que puedes ver representan menos del 1% del espectro electromagnético».

Lo que me atrae del texto anterior es, como dije, la lección de humildad, ya que nos pone en nuestro sitio; pero, al mismo tiempo deja la puerta abierta para que no nos olvidemos de un detalle importante: esa nimiedad que nos conforma incluye cierta grandeza, cierta posibilidad de ser más. Como dijo Pascal, en sus Pensamientos: «El hombre no es más que un junco, el más débil de la naturaleza, pero es un junco que piensa».

Finitud, infinitud; sencillez, complejidad; sentido, absurdo; vida, muerte. Tal vez el sistema solar no sea más que un átomo de un ser inconmensurable; tal vez un átomo de nuestro cuerpo contenga toda una civilización que se hace las mismas preguntas que nosotros. Todo cabe en nuestra manos: la nada y el universo.

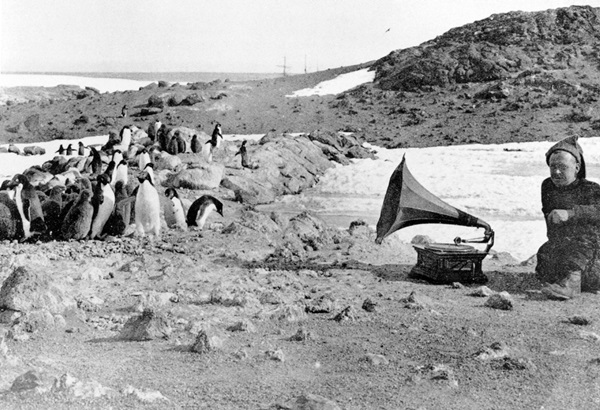

así como… «ya estamos otra vez con el viejo truco de imitar nuestros gestos… ¡pero qué divertido!»”.

así como… «ya estamos otra vez con el viejo truco de imitar nuestros gestos… ¡pero qué divertido!»”.